| 病棟 | 東病棟10F | 外来 | 外来診療棟C 5F |

|---|---|---|---|

| 外来受付 | Tel : 022-717-8408 | 独自webサイト | 障がい者歯科治療部 |

| 対象疾患 | 先天的障害がある方(精神遅滞?自閉症?染色体異常など)/中途障害がある方(病気や事故の後遺症など) | ||

はじめに

当治療部では、知的、精神的、身体的な障がいをお持ちの方々を対象とした保険診療を提供しております。歯科治療が難しいと感じる方々に安全かつ確実な歯科医療を提供するために、患者さん一人ひとりのニーズと特徴に合わせたアプローチを大切にしています。

対象疾患と診療内容

先天的障害がある方(知的能力障害、自閉スペクトラム症、染色体異常など)へのアプローチ

口腔への刺激に敏感などの理由で歯磨きが難しい方々を対象に、専門的な口腔ケアや機能発達のトレーニングを提供しています。これにより歯の健康を保ち、口腔疾患の予防へとつながります。また、個々のニーズに合わせて治療計画を立て、患者さんと共に目標を達成するお手伝いをいたします。

中途障害がある方(病気や事故の後遺症など)へのアプローチ

障害のために歯の健康が損なわれた方々のケアにも注力しています。歯科治療が難しくなった方々のためにセルフケアのサポートや、口腔機能の向上を促進し歯周疾患や虫歯のリスクを最小限に抑えるお手伝いをしています。介助者と協力し最適な治療プランを策定することで、患者さんの口の健康を維持します。

診療の特色

障がい者歯科部門では患者さんのQOL(クオリティ?オブ?ライフ;生活の質)向上を目指し、長期的な口腔健康の維持をサポートしています。診療は患者さんの口腔内状況、治療への受け入れ状況、社会的環境を総合的に評価し、最適な治療方法を提供しています。

治療スタイル

1. 通常の方法での歯科治療

強いこだわりのある方々や特別なケアを必要とする方々に対して、患者さんのニーズに合った環境を整え個人個人に最適な治療スタイルを確立し、ストレスの少ない治療を提供します。

実際の診療室です。個室で診療を行っています。

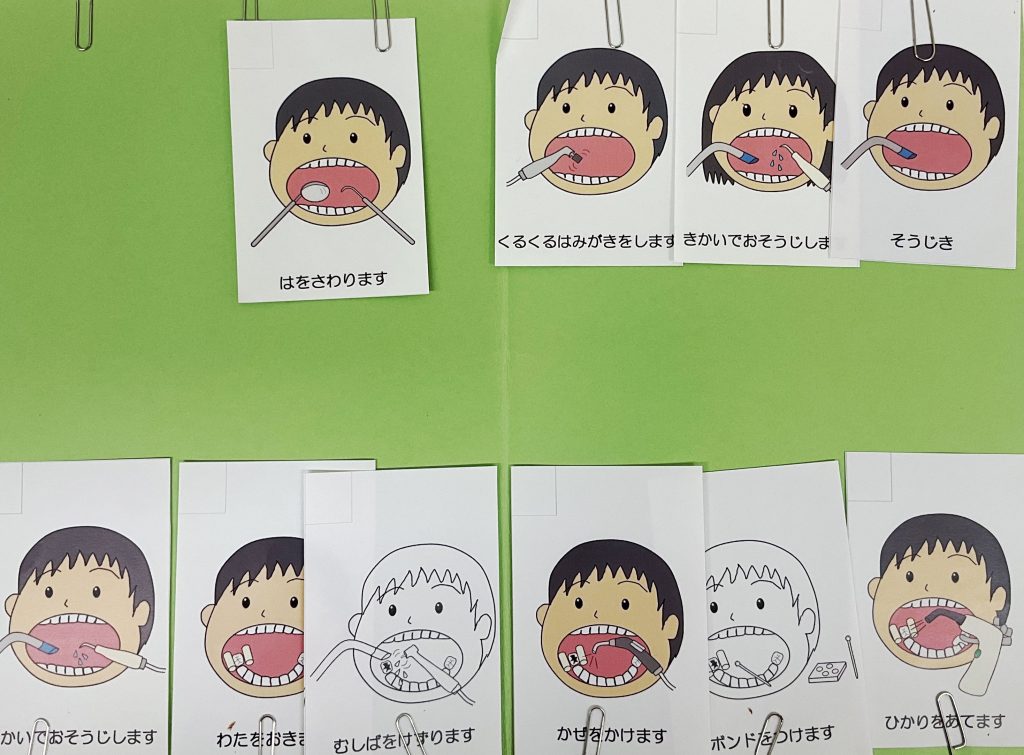

2. 歯科への受容トレーニング

歯科治療への受け入れが難しい場合、患者さんの受け入れ状況と必要な治療の進行に合わせたトレーニングを行います。行動変容法や絵カードを活用し、患者さんの受け入れを促進し、安心して治療を受けていただけるよう努力します。

実際に外来で使用している絵カードです。

3. 物理的抑制下での歯科治療

治療が早急に必要な場合で治療行為に危険が伴い、かつ患者さんが治療に協力できない場合に物理的抑制下で治療を行う場合があります。この方法は患者さんを徒手や網などといった物理的な力で抑制し治療を進める方法です。ただし、この方法は患者さんにとって非常にストレスがかかる上に完全な制御が難しいため、最終手段としてのみ使用されます。可能な限り他の方法を優先し、緊急時の選択肢としてのみ検討されます。

4. 鎮静法下での歯科治療

治療に協力が得られず危険や困難を伴う場合、または治療が危険な場合に鎮静下での治療を検討します。主に静脈内鎮静法を使用し精神安定薬を静脈から投与することで治療に対する不安や痛みを軽減し、歯科治療が行える状態に導きます。この方法は歯科麻酔科と提携し患者さんの安全と快適さを確保するために行われます。ただし、鎮静薬の感受性には個人差があり必ずしも全ての患者さんに同じように効果が現れるわけではありません。

静脈内鎮静法に用いる機械等です。

5. 全身麻酔下での歯科治療

治療に際して危険や困難が伴う場合、あるいは全身疾患や障害によって治療を行うこと自体に危険を生る場合に全身麻酔下での歯科治療が検討されます。この方法では入院が必要で、手術室にて全身麻酔の下で治療を行います。治療内容や歯科処置の必要な本数によっては、複数回の全身麻酔下歯科治療を行う場合もあります。この方法は、外来で行う治療と比べて効率的であり患者さんの安全を確保できます。ただし、手術前後の検査と入院が必須であり患者さんの健康状態に合わせた十分な配慮が必要です。

全身麻酔下歯科治療を行う実際の手術室です。

最後に

障がい者歯科部門では患者さん一人ひとりに合った最適な治療方法を提案します。治療方法についての詳細やご質問、ご予約に関するお問い合わせは、いつでもお気軽にお寄せいただけます。

年間症例数

(令和3年度)

| 再来患者数? | ?3,857名 |

|---|---|

| ?全身麻酔下歯科治療 | ?24症例 |

| ?静脈内鎮静下歯科治療 | ?80症例 |

新患、新入院患者数(2023年度)

| 新患数 | 122人 |

|---|---|

| 新入院患者数 | 40人 |

リンク

関連記事

- 2020.11.13

- 広報誌「hesso(へっそ)」第29号を発行しました

- 2020.03.27

- 歯科を受診される患者の皆様へ

TEL

TEL アクセス

アクセス

交通アクセス

交通アクセス