「耳管ピン」の有効性?安全性が認められ薬事承認からわずか数カ月で保険適用へ。

仙塩利府病院の小林俊光医師(東北大学名誉教授)及び 東北大学病院耳鼻咽喉?頭頸部外科の池田怜吉医師らのグループが富士システムズ株式会社との産学連携により世界で初めて難治性耳管開放症に対する治療機器「耳管ピン」を開発。2020年5月には製造販売承認を取得し、同12月には保険の適用が認められました。難治性耳管開放症に悩む患者への朗報となった「耳管ピン」開発成功までの道程と今後についてリポートします。

難治性耳管開放症の治療法として改良重ねた「耳管ピン」の最良形

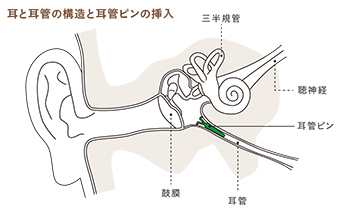

CRIETO Report vol.24(2019年秋号)の研究シーズでご紹介した際には、薬事承認?保険医療化を目指していたシリコーン製「耳管ピン」が、2020年5月に薬事承認され、12月からは保険診療での手術が可能になりました。耳と鼻をつなぐ耳管という35mm ほどの管は、通常、閉じた状態であくびや嚥下などの際に開放されるものですが、それがいつも閉じにくくなっている状態を「耳管開放症」といい、自分の声が耳に響いて大きく聞こえる自声強聴や、耳が詰まる感じがする耳閉感、自分の呼吸の音が響いて聞こえる呼吸音聴取などの症状があります。痛みや聴力の低下を伴わないため軽視されがちですが、患者本人にとっては周囲の理解を得られないことも含めて大きな苦痛です。細やかな問診を行い、十分な水分補給、痩せないようにするなどの生活指導および生理食塩水点鼻療法や耳管咽頭口への処置、漢方薬内服といった保存的治療が一般的ですが、それでも改善が見られない難治性耳管開放症の患者に対して行われているのがシリコーン製耳管ピンを挿入して耳管を塞ぐ治療法です。

異例の速さでの薬事承認、そして保険適用、トントン拍子の開発と思われるかもしれませんが、仙塩利府病院耳科手術センターの小林医師は、20年以上にわたってこの耳管開放症の新たな治療法についての研究に取り組んできました。耳管開放症は臥位や前屈した状態では症状が軽減、あるいは消失してしまうため仰臥して撮影する普通のCT 画像では診断が難しいこと、話す?歌うことを職業とする人の場合、特に苦痛が大きいことなどを外来で目の当たりにしてきたからです。最初の耳管ピンは、1990年代前半の東北大学中耳外来にて数人の患者に臨床研究として試用されました。その後、長崎大学に赴任後も研究を続け、耳管ピンの形状も徐々に進化。2008年には全長23mm、中耳から咽頭への脱落を防止するために両側に突起のついた形状に辿り着きました。

新たなパートナー、協力施設ともに治験の目標30症例を短期間で達成

ところが、それまで臨床研究用材料として耳管ピンを提供してくれていた企業が2015 年に難治性耳管開放症が希少疾患で採算が見込めないことを理由に本研究から撤退。そこで、CRIETOから紹介を受けたのがシリコーン素材の医療製品で実績のある「富士システムズ株式会社」でした。富士システムズは、苦しんでいる患者のためになるのであればと採算度外視で製造販売企業として実用化研究への協力を申し出てくれたのです。その後、本研究開発は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の臨床研究?治験推進研究事業の日本医師会による研究「医師主導治験の実施支援及び推進に関する研究(2017年~2019年)」の支援を受けて実施されました。また、製品化までの工程は、橋渡し研究加速ネットワークプログラムとしてCRIETO がサポートしました。

2017年、満を持しての治験スタート。耳管ピンを鼓膜の前上象限を約3mm切開して挿入します。仙塩利府病院、東北大学病院、日大板橋病院、浜松医療センターの4施設で、6カ月以上の生活指導、漢方薬内服、生食点鼻、及び耳管処置などの保存的治療で改善されない難治性耳管開放症例を対象として治験を実施しました。希少疾患とされながらも、いざ治験を始めてみると登録者はあっという間に目標の30症例に達し、治験実施は予定より早い1年3カ月で終了。日本医師会からは模範的な治験として高く評価されました。治験終了後に富士システムズが 独立行政医療法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に製造販売承認申請書を提出し、2020 年5月29日に製造販売承認を取得しました。耳管ピンによる治療法が雑誌等で紹介されると、国内外から様々な問い合わせが相次ぎ、小林医師もその反響の大きさに驚いたほどです。また、大学院生時代から小林医師のもとで耳管外来に携わり、今回の治験でも重要な役割を担った池田医師のもとにも各方面から問い合わせが寄せられています。

耳管ピン挿入術の正しい普及へ実施医は、耳科学会が認定

2020年12月に保険適用となって記念すべき第一例目の手術が12月7日午後に仙塩利府病院にて行われ、池田医師が執刀しました。鼓膜切開部から耳管ピンを挿入し、正しい位置に耳管ピンが挿入されていることを2mm30度の内視鏡で確認。耳管の内側には内頸動脈周囲の蜂巣があり耳管ピンを誤ってその陥凹に挿入してしまうことがあるということで内視鏡の使用を推奨しています。使用するピンは耳管の広さに応じて8種類のサイズが用意されており、術前の座位CTと耳管機能検査成績によって選択します。耳科手術は全身麻酔が必要なことも多いのですが、耳管ピン挿入術は多くの場合、局所麻酔で、スムーズな症 例の場合は短時間で終了します。 しかし、軽度な耳管開放症は保存的な治療で十分に治せる病気ですから手術をしないで済むのであればそれに越したことはありません。耳管ピン挿入術は最後の砦として、無闇に手術が行われないように日本耳科学会では、実施医を認定することにしました。日本耳科学会認定の実施医は現在、小林医師と池田医師、治験を実施した他の3施設の医師4人の全国でわずか6名。さらに間もなく9名が認定され、15名になる予定です。今後は、難治性耳管開放症に苦しむ人がどこにいてもこの治療法が受けられるように、その医師の手術経験や耳管開放症の診断の正確さなどを見極めた上で、講習会で技術を伝授し、実施医を徐々に増やしていくことにしています。

小林医師の情熱と協力者の団結で死の谷を乗り越えた「耳管ピン」

医療機器開発は、どんなにアイデアが良くても資金不足や知財戦略の欠如、市場性を考えた開発戦略の欠如など、様々な障壁が立ちはだかり、薬事承認?実用化に至るケースはほんのわずかに過ぎないと言われています。実用化に至らなかったシーズは死の谷、Death valleyに落ちたと例えられます。耳管ピンが死の谷を渡り切れた要因として、小林医師は、2005年の宿題報告を契機として世界最大級の症例が蓄積されたこと、富士システムズという会社が採算度外視で耳管ピンの製造を請け負ってくれたこと、耳鼻咽喉科医仲間の団結力、そして、仙塩利府病院全体の協力などを挙げています。さらに、保険診療化に当たっては、日本耳科学会、日耳鼻保険医療委員会による厚労省への要望書提出が大きな後押しになったとも。また、研究費の取得、治験プロトコルの立案、医師主導治験の実施等で支援をしたCRIETOの存在も要因の一つとして挙げていただきました。 耳管開放症に特化した研究をずっと続けてきたことで世界を大きくリードしている日本。ドイツや中国、韓国など、海外における注目度も高まっており、講演会のオファーも多く、特にアジア圏の国々との交流はすでに始まっています。威尼斯赌博游戏_bob体育注册-赌场*官网収束後には、海外の医師を招いて講習会を行うなど、正しい技術の普及に努めるとともに、診断に必要な座位CTと耳管機能検査装置など、日本製医療機器の海外進出にも貢献したいとしています。最後に、小林医師は「20年以上かかりましたが、耳管ピンを保険適用まで持ってこられてホッとしています」と言いつつも肩の荷を下ろすどころか「今後は耳管開放症の新たな保存的治療法を開発したい」と池田医師とともに既に次の研究に意欲を燃やしています。

ー 企業の声 ー

富士システムズ株式会社

営業推進部

芦沢 和昭

(あしざわ かずあき)

5年ほど前に難治性耳管開放症という病気があり、シリコーンの「耳管ピン」を使用した治療法が有効と聞きました。対象患者数、すなわち販売予定数量はあまり多くは無いとのことでしたが、シリコーンを主原料とした医療機器を製造販売するメーカーとしての自負と使命感から、社会貢献の一環として共同研究、治験に参加させて頂きました。長年、他社が「臨床研究用材料」として耳管ピンを提供していたという経緯もあって、他社製品と同等のものを開発するという初めての経験に苦労もありました。また、弊社は治験を必要とするような薬事申請の経験がなく、担当者は申請書の作成方法や信頼性調査への対応などに頭を抱えていましたが、CRIETO の方から随時適切なアドバイスをいただき、PMDAとの面談にも同席いただいて大変心強かったようです。「耳管ピン」が正式な医療機器として難治性耳管開放症の患者様に提供できるようになったことを心から嬉しく思っております。まずは認定される医師及び施設が増えて全国的に使用が可能になり、将来的には海外での販売も視野に入れ、より多くの難治性耳管開放症患者様の苦痛を軽減する一助となれればと考えております。

ー 開発支援者の声 ー

臨床研究推進センター(CRIETO)

開発推進部門

大塚 佑基

(おおつか ゆうき)

まず、希少疾病でビジネスとしては大きな利益が見込めない中、患者さんのために製造販売企業に手を挙げてくださった富士システムズ様に心から感謝申し上げます。治験が成功して「耳管ピン」が実用化されれば、全国的に使用されるわけですから、有効性?安全性を含め、我々も自信を持って製品を送り出せるような評価ができる治験プロトコルの立案を心掛けました。治験調整医師である小林先生、池田先生をはじめ、治験に参加いただいた施設の先生方が本当に熱意を持って治験にあたってくださったおかげで症例集積も予定期間より6 ヵ月も早く達成することができました。今回の「耳管ピン」支援は、当センターが研究費獲得~医師主導治験~実用化まで、一連の支援を行い薬事承認を得た2例目の案件となります。この経験により研究費の獲得方法、プロトコルの立案の考え方、治験の運用において注意すべきポイント、承認申請において規制当局が確認する内容など、多くのノウハウを蓄積することができました。今後も知識?スキル?ノウハウの蓄積を怠らず、より良い支援を提供できるよう努めると共に、研究者とより良い信頼関係を築くことができるように精進いたします。

取材:2020年12月14日